L

1. Lumière et couleurs

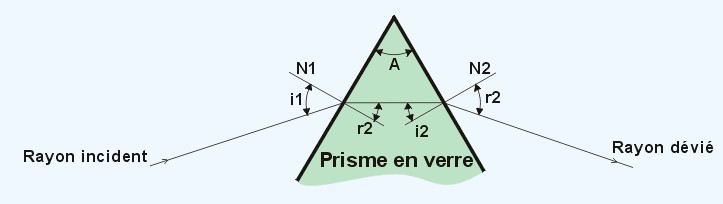

1.1. Expérience du prisme

Lorsqu'un faisceau lumineux de lumière blanche arrive sur un prisme, il subit plusieurs réfractions. La première a lieu à l'interface air/verre et la seconde à l'interface verre/air. Le faisceau est alors dévié à la sortie du prisme.

A la sortie du prisme, le faisceau présente un ensemble de couleur allant du rouge au violet.

1.2. Conception d'Aristote

Depuis l'antiquité, la lumière et les couleurs ont été sources de nombreuses théories.

Selon Aristote (-384, -322), la lumière est blanche et homogène.

Les couleurs résultent d'un affaiblissement de la lumière blanche lorsqu'elle interagit avec la matière. Si la lumière est très affaiblie, elle donnera des couleurs sombres, comme le violet. Un faible degré d'affaiblissement donnera des couleurs éclatantes, comme le rouge.

Les couleurs s'inscrivent dans une échelle allant du blanc au noir.

Les rayons qui traversent le prisme selon un trajet proche de la base du prisme sont plus affaiblis que ceux qui le traversent selon un trajet proche du sommet. Les rayons émergeant du prisme sont différemment colorés comme le montre l'animation ci-dessous.

1.3. L'expérience de Newton

C'est en 1666 que Newton (1643,1727) fit ses premières expériences sur la lumière. Il fit passer des rayons solaires à travers un prisme et observa une figure colorée. A l'époque, l'explication de ce phénomène tenaient dans le fait que c'était le prisme qui était responsable de l'apparition des couleurs.

Newton analysa cette expérience et, à l'aide d'un second prisme, en déduisit que les couleurs étaient déjà présentes dans la lumière blanche. Newton décrit cette expérience dans une lettre envoyée à la Royal Society en 1672.

L '« Experimentum Crucis » :

A l'aide d'une planche perforée, Newton sélectionne une couleur à la sortie du premier prisme. Cette lumière colorée est envoyée à travers un second prisme. Contrairement aux idées d'Aristote, Newton observe la même couleur à la sortie du second prisme.

Il en déduisit que :

« [...] les couleurs ne sont pas des qualifications de la lumière dérivées de réfraction ou de réflexion sur les corps naturels, mais des propriétés originelles et innées différentes suivant les rayons [...] »

La photographie ci-dessous montre l'expérience de Newton réalisée au laboratoire.

Glisser sur l'image pour voir le schéma de l'expérience.

Newton déduisit de cette expérience que :

«[...] la lumière se composait de rayons différemment réfrangibles [...]»

La lumière blanche est composée de plusieurs couleurs qui subissent des réfractions différentes à travers un prisme. Le prisme disperse les couleurs initialement présentes dans la lumière blanche.

L'animation ci-dessous montre une expérience de recomposition de la lumière blanche, réalisée par Newton afin prouver sa théorie sur les couleurs.

2. Nature de la lumière

La lumière blanche est composée d'un ensemble de lumières colorées appelées radiations monochromatiques allant du rouge au violet.

A chaque radiation monochromatique est associé un nombre : la longueur d'onde λ qui s'exprime en nm ou µm.

L'ensemble des radiations monochromatiques constitue le spectre visible de la lumière blanche.

Il existe d'autres radiations monochromatiques non visibles. L'ensemble de ces radiations constitue le spectre électromagnétique de la lumière.

Cliquer ici pour les découvrir (en anglais).

L'indice de réfraction n d'un milieu est fonction de la longueur d'onde λ de la radiation monochromatique. C'est pourquoi le prisme est un élément dispersif.

La lumière blanche peut être décomposée par d'autres éléments dispersifs comme les réseaux de diffraction par exemple.

Glisser sur l'image pour faire apparaître le spectre obtenu à l'aide d'un réseau de diffraction.

La lumière blanche peut être également décomposée par de fines gouttelettes d'eau pour donner un arc-en-ciel.

Cliquer sur l'image ci-contre pour comprendre la formation de l'arc-en-ciel.